Исследование: уровень антител к COVID-19 снижается спустя полгода, независимо от тяжести течения заболевания

Санкт-Петербург. 16 декабря. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Спустя 180 дней после заболевания ковидом у большинства пациентов наблюдается снижение концентрации антител класса IgG к спайковому (S) белку коронавируса как при легком, так и при тяжелом течении болезни, следует из результатов исследования "Отклик", проведенного Военно-медицинской академией (ВМА) им. С.М.Кирова и лабораторной службой "Хеликс".Так, у всех участников исследования, лечившихся амбулаторно, к 45 суткам наблюдения обнаруживался иммунный ответ, но максимальная концентрация антител в крови сохранялась примерно до 60 суток.

"Затем в среднем (...) начинается снижение, которое мы наблюдали вплоть до 180 суток", - сообщил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов журналистам в четверг.

Начальник ВМА, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков указал, что к аналогичным выводам приводили исследования в Вооруженных силах среди молодых людей, перенесших коронавирус в легкой форме без госпитализации.

"Через шесть месяцев после перенесенного заболевания мы видим существенное снижение уровня вирусонейтрализующих антител в крови. (...) Аналогичные исследования проходили и в Вооруженных силах - у нас также бы переболевшие пациенты в легкой форме: через шесть месяцев мы стали обращать внимание - и в том числе это совпадало с данными, которые мы сегодня представили - появление повторной заболеваемости среди молодых лиц", - сказал Крюков.

У стационарных пациентов, болевших в средне-тяжелой и тяжелой формах, в основной период наблюдения концентрация антител класса IgG была намного более выраженной - до 90 суток включительно, но к 180 суткам различия между стационарными и амбулаторными пациентами нивелировались.

"Высокий уровень IgG к SARS-CoV-2 сохраняется на протяжении до 90 суток после перенесенного COVID-19 с последующим постепенным снижением через полгода, с тенденцией к наличию более высокой концентрации у пожилых пациентов. Это тоже очень интересно и очень особенно, поскольку раньше мы полагали, что пожилая группа находится как раз в группе риска с более неблагоприятным течением", - сказал начальник Первой кафедры и клиники имени академика Н.С.Молчанова, полковник медицинской службы Владимир Салухов.

Совместное исследование "Отклик" (открытое многоцентровое наблюдательное исследование мониторинга уровня иммуноглобулинов класса G к коронавирусу у пациентов, перенесших ковид) проводилось с 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года на базе клиник ВМА им.Кирова и диагностических центров "Хеликс" в 22 населенных пунктах.

В исследовании приняли участие свыше 1400 невакцинированных пациентов с коронавирусом, порядка 1200 из них лечились амбулаторно, свыше 200 человек - в стационарах. Наблюдение продолжалось в течение шести месяцев.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Ученые из УГГУ исследуют мерзлые грунты восточной части РФ

Екатеринбург. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Научная школа, в рамках которой специалисты будут изучать трансформацию криосферы, отроется в Уральском государственном горном университете (УГГУ, Екатеринбург), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза."В УГГУ будет создан современный аналитический центр оценки состояния мерзлых грунтов, в нем установят оборудование общей стоимостью 20 млн руб. Ученые займутся разработкой методов анализа и прогноза трансформации физико-механических свойств мерзлых грунтов", - отметили в пресс-службе.

В лаборатории будет разработана система мониторинга состояния геологической среды и сооружений, добавили в пресс-службе со ссылкой на завкафедрой геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Любовь Стороженко.

"Обычно основное внимание исследователи уделяют нефтегазовому сектору, а месторождения твердых полезных ископаемых, как правило, не рассматривают. Нас прежде всего интересует, как деградация мерзлоты влияет на работу горно-обогатительных комбинатов и сопутствующих объектов", - привели слова Стороженко в пресс-службе.

Так, для создания системы мониторинга на месторождениях твердых полезных ископаемых создадут специальный мерзлотный полигон.

Наиболее динамичные изменения на фоне климатических перемен при этом фиксируются в Сибири, сохранившей многолетнюю мерзлоту почти повсеместно, отмечают в УГГУ.

"По оценкам ученых, за последние 50 лет среднегодовая температура в Восточном секторе России повысилась на три градуса", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув при этом, что криосфера достаточно чувствительна, в том числе к изменениям климата. Изменения же криосферы могут привести к "катастрофическим ситуациям" и трансформировать природно-климатические зоны, флору и фауну.

"Потепление в разы повышает угрозу экологической катастрофы. Техногенное воздействие на месторождениях полезных ископаемых может привести к необратимым последствиям в виде оттаивания мерзлых грунтов, оседания поверхности, деформаций сооружений, а в перспективе - прорывом ограждающих дамб и загрязнением окружающей среды", - уточнила профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии УГГУ Ирина Абатурова, слова которой привели в пресс-службе.

Университет работает над данным направлением более 20 лет, а сам научный центр будет создан в рамках реализации федеральной программы "Приоритет-2030". В настоящий момент УГГУ ведет переговоры с предприятиями и научными центрами для создания исследовательского консорциума.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Химиков в ТГУ будут обучать в виртуальных лабораториях

Томск. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Томский госуниверситет (ТГУ) при поддержке гранта Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано разработал новую дополнительную образовательную программу для переподготовки химиков в виртуальной реальности, сообщает пресс-служба вуза в четверг."VR-лаборатории "оснащены" оборудованием для производства наноструктурных катализаторов и сорбентов, что снизит финансовые затраты в процессе обучения и уменьшит время на освоение промышленных установок", - говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя декана химического факультета ТГУ, директора Инжинирингового химико-технологического центра Алексея Князева, виртуальная лаборатория для подготовки специалистов в области катализа имитирует условия реального производственного цеха.

"В этой лаборатории можно отрабатывать навыки обращения с оборудованием и весь алгоритм производства: рецептуру продуктов, температурный режим и другие параметры. Это позволяет, с одной стороны, существенно сэкономить на реактивах при обучении, с другой - дать начальный практический опыт. Благодаря этому человек, попав на производство, будет тратить время на то, чтобы совершенствовать свои навыки, а не на знакомство с оборудованием", - цитирует Князева пресс-служба.

В свою очередь заведующий лабораторией VR/AR технологий Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Андрей Приступа отметил, что тренажер предполагает два режима работы: обучающий (с пошаговыми подсказками) и контрольный. Преподаватель может изменять ингредиенты, их количество, задавать последовательность и параметры работы с оборудованием.

Также создано две 3D-лаборатории, которые не требуют VR-очков или шлемов, но позволяют интерактивно взаимодействовать с оборудованием.

По мнению химиков ТГУ, частичное использование симуляторов в процессе обучения приведет к существенному снижению экономических затрат. Так, ранее перевод 20% лабораторных работ в виртуальную реальность только по одной автономной магистерской программе "Трансляционные химические и биомедицинские технологии" позволил за год сэкономить на реактивах и других расходных материалах 2 млн рублей.

Отмечается, что получение основных практических навыков будет проводиться в реальных лабораторных условиях и на промпроизводстве, но использование виртуальных обучающих площадок становится необходимым, так как в следующем учебном году в бакалавриате и магистратуре Химического факультета ТГУ предполагается увеличение бюджетных мест и увеличение набора студентов из дальнего зарубежья, а с 2023/24 учебного года и более тесное сотрудничество с китайскими вузами.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>В НИУ "БелГУ" создали микроструктуру сплавов для улучшения их свойств

Белгород. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР – Ученые лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ "БелГУ" разработали перспективный микроструктурный дизайн для жаропрочных сплавов, сообщает пресс-служба Белгородского госуниверситета.По мнению исследователей, разработка позволит увеличить пластичность и жаропрочность тугоплавких высокоэнтропийных сплавов (ВЭСов) для нужд авиастроения.

Большинство тугоплавких ВЭСов обладает достаточно простой структурой, что не позволяет управлять их свойствами. Белгородские ученые предложили новую структуры сплава на основе интерметаллидной В2 матрицы, упроченной неупорядоченными объемноцентрированными кубическими частицами.

"На примере сплава, состоящего из ниобия, молибдена, гафния и кобальта, исследователи продемонстрировали, что такой микроструктурный дизайн позволяет получать более сбалансированные механические свойства, благодаря которым расширяется спектр возможных применений тугоплавких ВЭСов: лопатки, диски, кольца и другие детали горячей части газотурбинных двигателей", - говорится в сообщении.

Высокоэнтропийные сплавы – многокомпонентные сплавы, которые содержат не менее пяти основных элементов, взятых в приблизительно равных пропорциях. Такие сплавы обладают улучшенными физическими свойствами, в том числе механическими (прочность, пластичность, устойчивость к высоким температурам и др.).

Исследование высокоэнтропийных сплавов, которым занимаются ученые НИУ "БелГУ", поддержано президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ).

НИУ "БелГУ" объединяет девять институтов, два колледжа и филиал в Старом Осколе. В нем обучаются более 23 тыс. студентов из всех регионов России, более 3 тыс. иностранных студентов из 91 страны.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Новосибирские ученые описали структуру белка, восстанавливающего ДНК человека

Новосибирск. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск) впервые описали структуру человеческого варианта белка hNEIL2, который восстанавливает поврежденные участки ДНК, говорится в сообщении института."В перспективе эта работа поможет улучшить понимание процессов канцерогенеза, возникновения нейродегенеративных заболеваний, их взаимосвязи с вирусами", - говорится в сообщении.

Белок NEIL2 был открыт в 2002 году, до недавнего времени была получена и исследована неполная структура этого белка у домашнего опоссума.

Исследований человеческого варианта белка hNEIL2 ранее не проводилось. Ученые ИХБФМ установили, что он имеет неструктурированный участок, который не позволяет полностью кристаллизовать вещество и изучить его при помощи рентгеновской кристаллографии или криоэлектронной микроскопии.

"Ученые предполагают, что у неструктурированного домена есть свои плюсы, например, он может способствовать взаимодействию hNEIL2 с другими белками и обеспечивать его различные конформации (пространственное расположение - ИФ)", - говорится в сообщении.

Изучение структуры белка было проведено с помощью методов масс-спектрометрии с применением водорода и дейтерия, что позволило изучить его составляющие, которые находятся в непосредственном контакте с раствором, и те, что находятся внутри.

В планах ученых - наблюдение за тем, как белок изменяется при взаимодействии с ДНК-субстратами, как его свойства зависят от структуры и т.д.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

Ученые из ИГУ оценят экологические риски в Иркутской области

Иркутск. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Базы данных для комплексной оценки геоэкологических рисков в Иркутской области подготовили сотрудники факультета географии Иркутского государственного университета (ИГУ), сообщила в среду пресс-служба вуза."Базы данных по источникам выбросов загрязняющих веществ, их концентрации в атмосфере и заболеваемости населения подготовили ученые ИГУ в рамках реализации проекта, поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и правительства Иркутской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые в рамках проекта построили карты тепловых аномалий Иркутской области, включая городские острова тепла; провели оценку обеспеченности крупных населенных пунктов зелеными насаждениями; определили состояние защитных зон.

Работы по проекту комплексного эколого-климатического исследования Иркутской области в условиях высоких темпов изменения климата и возросшей антропогенной нагрузки ведутся уже два года. Завершить проект планируется в 2022 году.

"На каждый год РФФИ и правительство Иркутской области выделяет по 500 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для принятия управленческих решений, послужить отправной точкой для территориального планирования, помочь в формировании стратегии устойчивого развития региона.

"Иркутская область является одним из регионов, где уровень загрязнения воздуха над некоторыми городами превышает предельные допустимые нормативы, и соответственно страдает здоровье жителей. Из-за атмосферных процессов это загрязнение может переноситься на большие расстояния. Поэтому особо важно провести комплексное эколого-климатическое исследование нашего региона", - цитирует пресс-служба декана географического факультета ИГУ Саяну Вологжину.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Ученые ИГУ разработали метод оценки антропогенного воздействия в "статистически пустых" территориях

Иркутск. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) совместно с коллегами из Тихоокеанского госуниверситета и Московской высшей школы социальных и экономических наук разработали новый метод исследования социальных и экологических процессов, протекающих за пределами статистических описаний - на малонаселенных, труднодоступных территориях, сообщила во вторник пресс-служба иркутского вуза."Новый метод апробирован во время эколого-антропологической экспедиции, маршрут которой пролегал по статистически пустой территории Верхней Лены (верхнее течение крупнейшей в Сибири реки Лены - ИФ), где нет дорог, электроснабжения и сотовой связи", - говорится в сообщении.

Исследователи обнаружили, что на этом, казалось бы, пустующем пространстве происходят активные социальные и хозяйственные процессы освоения и ре-освоения территории.

"Эти процессы, несмотря на их формальное отсутствие, оказывают воздействие на экологическую ситуацию", - отмечается в сообщении.

Новый метод исследования основан на синтезе социальных и естественных наук - ученые совмещают работу экологов-биологов и социальных антропологов, что позволяет фиксировать взаимосвязь экологических и социальных процессов.

"Если сейчас мы не изучим антропогенное воздействие на окружающую среду в "пустых" по статистике территориях, то с течением времени можем получить совершенно неожиданные результаты в виде экологического кризиса или даже катастрофы. Разработанный нами подход позволяет обнаруживать и предвосхищать негативное экологическое воздействие", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, доктора социологических наук Константина Григоричева.

Лена берет начало в небольшом болоте в 10 км к западу от озера Байкал. Верхнее течение реки считается до впадения притока Витим, находится на территории Иркутской области.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>

Изменение климата может привести к появлению новых эпидемий

Тюмень. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Глобальное потепление может стать причиной возникновения новых эпидемий в мире, сообщается в понедельник на сайте Тюменского государственного медицинского университета со ссылкой на доцента кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Марии Орловой."Пандемия новой коронавирусной инфекции, возможно, не единственная эпидемия, с которой придется бороться человечеству. Виной всему - глобальное потепление", - приведены в пресс-релизе слова Орловой.

В сообщении подчеркивается, что Орлова - один из немногих в мире и единственный в России специалист, изучающий паразитов, живущих на летучих мышах.

По ее словам, из-за глобального потепления целый ряд переносчиков возбудителей опасных заболеваний будут мигрировать на север, в том числе и в Россию.

"Это, прежде всего, комары рода анофелес - переносчики малярии. Высокие температуры будут способствовать их приспособлению к жизни в высоких широтах. Пока в наших регионах не хватало суммарных температур, чтобы анофелес и другие подобные переносчики могли тут проживать, было недостаточно тепло для этих видов", - отметила Орлова.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Сибирские ученые открыли новый вид бактерий, синтезирующих биоразлагаемые полимеры

Новосибирск. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) и Сибирского федерального университета обнаружили в почве новый штамм бактерий, способных накапливать в клетках биоразлагаемые полимеры, сообщает пресс-служба КНЦ."Коллектив красноярских ученых ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" и Сибирского федерального университета обнаружил и выделил новый штамм бактерий, который может расти на различных доступных источниках углерода и синтезировать полимеры с различным химическим составом и характеристиками из сахаров, глицерина, жирных кислот и растительных масел", - говорится в сообщении.

Такие полимеры считаются кандидатами на постепенную замену широко используемым неразлагаемым синтетическим полимерам, которые вредят окружающей среде. Они относятся к биоматериалам широкого спектра применения - от городского строительства и сельского хозяйства до фармакологии и биомедицины.

"В результате исследования ученые также обнаружили, что тип источника углерода влиял на химический состав и свойства полимеров. Таким образом, новый штамм бактерии Cupriavidus necator IBP/SFU-1 способен синтезировать полимеры с короткой и средней длиной цепи", - говорится в сообщении.

В качестве сырья для синтеза полимера новыми бактериями исследователи опробовали различные источники углерода, среди которых фруктоза и глюкоза, очищенный глицерин, растительные масла, в том числе рафинированное подсолнечное и отбеленное рафинированное дезодорированное пальмовое масло, а также жирные кислоты, например, пальмитиновая, миристиновая, лауриновая и олеиновая.

Наивысшие концентрации биополимера в клетках, около 80%, были получены в культурах с пальмовым маслом и олеиновой кислотой в качестве источников углерода. Результаты для "контрольных" фруктозы и глюкозы, существенно не различались и были также близки к 80%. Культивирование на очищенном глицерине дало более низкие показатели, содержание внутриклеточного полимера уменьшилось примерно на четверть. Параметры накопления на насыщенных жирных кислотах и подсолнечном масле были еще ниже.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Ученые расшифровали ДНК древнего денисовца, жившего 200 тыс. лет назад на Алтае

Новосибирск. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Международная группа ученых, в которую входили специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск), при помощи нового биомолекулярного метода ZooMC идентифицировала пять костных ископаемых остатков человека, найденных в Денисовой пещере на Алтае, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири"."Образцы, полученные из самого нижнего культуросодержащего слоя восточной галереи Денисовой пещеры, датируются возрастом около 200 тысяч лет", - говорится в сообщении.

Комплексным исследованием редчайших ископаемых занялась международная группа археологов, палеозоологов и палеогенетиков из ИАЭТ, Оксфордского и Венского университетов, а также двух немецких институтов Общества Макса Планка: в Лейпциге и Йене.

Среди 3,8 тыс. костных останков было выделено пять косточек, которые по своей пептидной последовательности принадлежали человеку, при этом три, взятые из самого древнего, 15-го слоя восточной галереи пещеры, принадлежали денисовцам, и одна, из средней части отложений (12-й слой), - неандертальцу.

Полный анализ 3,8 тыс. образцов, включающий проведение дактилоскопии коллагена и расшифровку ДНК, занял около четырех лет.

Для видовой идентификации находок ученые использовали новейший биомолекулярный метод дактилоскопирования ZooMC (зоо-масс-спектрометрия), который основан на анализе коллагена, который может сохраняться в древнейших останках и является уникальным для каждого вида.

"Сейчас мы можем достаточно уверенно сказать, что первыми людьми, заселившими Денисову пещеру, были денисовцы, образцы, полученные из самого нижнего слоя восточной галереи, датируются возрастом около 200 тысяч лет", - отмечает заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ Михаил Шуньков.

При этом, считает ученый, косвенные данные указывают на то, что они поселились там еще раньше - около 280 тысяч лет, а в центральном зале пещеры есть культурные отложения, датируемые возрастом старше 300 тысяч лет.

По археологическим данным, денисовский человек - самостоятельный подвид древних людей - появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае главным образом в соседних пещерах - Чагырской, Окладникова и Страшной.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа - Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного типа, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Ученые ИЯФ создали магнитную "гармошку" для лазера на свободных электронах

Новосибирск. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ- Ученые Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск) запустили первый в мире лазер на свободных электронах (ЛСЭ), использующий магнитную систему (ондулятор), позволяющую плавно и в широких пределах менять длину волны излучения, говорится в сообщении ИЯФ."Оригинальный ондулятор, напоминающий гармошку, предложен, сконструирован и изготовлен в ИЯФ, и включает в себя 100 магнитных полюсов. Разработка крайне важна для пользовательских установок - лазеров на свободных электронах и источников синхротронного излучения, поскольку позволяет существенно расширить диапазон генерируемого излучения и упростить работу пользователей - физиков, химиков, биологов и пр.", - говорится в сообщении.

Ондуляторы - основные элементы в источниках синхротронного излучения и лазерах на свободных электронах, создающие магнитное поле, необходимое, чтобы проходящие в нем электроны приобретали волнообразную траекторию.

При движении зарядов по этой траектории они испускают излучение довольно высокой мощности. Для изменения длины волны этого излучения необходимо менять параметры магнитной системы.

В большинстве установок в мире длина волны излучения регулируется изменением величины магнитного поля, но в этом случае диапазон перестройки невелик.

Ученые ИЯФ решили использовать силу расталкивания постоянных магнитов, что позволяет получить больший диапазон перестройки длины волны излучения.

"Устройство действительно напоминает гармошку: так же сдвигается и раздвигается, с той лишь разницей, что вместо мехов - 100 магнитных полюсов, которые и создают переменное магнитное поле", - отмечает научный руководитель направления синхротронного излучения ИЯФ академик РАН Геннадий Кулипанов.

"Самое главное, что в ней реализовано - то, что при изменении длины волны продолжается генерация излучения лазера на свободных электронах. Применение таких ондуляторов позволяет расширить диапазон перестройки длин волн для источников синхротронного излучения и лазера на свободных электронах", - добавил ученый.

Чтобы запустить устройство в работу, пришлось дополнительно создать вакуумную камеру и подвески на установку.

Новосибирский ЛСЭ - уникальная научная установка, построенная на базе специального ускорителя-рекуператора. Средняя мощность излучения лазера - рекордная в мире. Лазер терагерцового диапазона - это первая очередь установки (запуск состоялся в 2003 году), которая работает на энергии 12 МэВ и длине волн от 240 до 90 мкм. Второй лазер, запущенный в 2009 году, использует электронные пучки с энергией 22 МэВ, а его излучение находится уже в инфракрасном диапазоне (длина волн составляет от 80 до 35 мкм). Третий лазер, запущенный в 2015 году, работает на энергии 42 МэВ в диапазоне от 5 до 15 мкм. ЛСЭ является одной из главных пользовательских установок Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения СО РАН, что позволяет проводить на установке уникальные эксперименты в области физики, химии, биологии, материаловедения и медицины.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Российские археологи впервые участвовали в раскопках в Перу

Новосибирск. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ- Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) впервые участвовали в полевых археологических исследованиях в Перу, сообщает ИАЭТ."Это первый в истории опыт участия российских специалистов в полевых археологических исследованиях в Перу, который открывает возможности для подписания соглашений о сотрудничестве и их реализации", - говорится в сообщении.

Поездка в Перу в ноябре-декабре этого года состоялась в рамках сотрудничества с Вроцлавским Университетом (Польша), министерством культуры Перу и Университетом Католика де Санта Мария (г.Арекипа, Перу).

Профессор Йозеф Сукульский, работающий в Перу более 30 лет, пригласил завсектором зарубежной археологии ИАЭТ Андрея Таберева принять участие в пионерных разведках в долине реки Атико, цель которых - выявление всего комплекса памятников: от палеоиндейского периода до инкского времени, их фиксация, внесение в реестр археологических памятников Перу и определение перспективности стационарных раскопок уже в самом ближайшем будущем.

"В результате полевых исследований было обнаружено более 30 разновременных объектов различной степени сохранности, среди которых особый интерес представляют памятники погребального типа формативного периода (условный аналог неолита для данного региона), а также некрополи культур тиуанаку и чирибайя (XIX-XV века нашей эры)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сибирским археологам удалось посетить большое количество музеев в городах Арекипа, Мольендо, Тамбо и Ило (южная часть побережья Перу до границы с Чили), познакомиться с обширными коллекциями изделий из камня и керамики.

"Несомненно, особый интерес представляют изделия из органических материалов - кости, рога, дерева, - плетёные артефакты и потрясающий текстиль - то, что в условиях кислотных почв российского Дальнего Востока и Японского архипелага практически не сохраняется", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, в 2015 году сибирские археологи во главе с Табаревым открыли в Эквадоре самую раннюю на континенте керамику, возраст которой, предположительно, составляет от 5 до 5,5 тыс. лет. Находки были сделаны во время раскопок на памятнике Реаль-Альто на побережье полуострова Санта-Елена в 1,5 км от океана.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

Ученые УрФУ определили влияние аспирина на COVID-19

Екатеринбург. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) приняли участие в исследованиях на предмет эффективности взаимодействия аспирина с белками новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), сообщает пресс-служба вуза.Так, специалисты провели структурное исследование одной из кристаллических форм аспирина. Соответствующая статья опубликована в научном журнале Journal of Molecular Structure.

"Компьютерные исследования позволили вычислить энергию связи каждой из изучаемых молекул с некоторыми белками коронавируса. Согласно проведенным расчетам, аспирин демонстрирует более высокие абсолютные значения энергии связи с белками коронавируса", - отмечает инженер-исследователь лаборатории органического синтеза УрФУ, соавтор статьи Дамир Сафин.

В ходе исследований ученые также сравнили активность молекулы аспирина с действием препаратов, которые широко применяются при лечении коронавируса.

По мнению ученых, результаты проведенного ими исследования "будут полезны для разработки новых лекарств и новых эффективных методов лечения COVID-19". Кроме того, эксперты планируют в будущем провести исследования на потенциальную активность против SARS-CoV-2 как известных лекарств, так и новых.

"С помощью вычислительных методов анализа мы можем выявить новые лекарственные свойства существующих препаратов. Это позволит разработать новый метод лечения какого-либо заболевания", - подчеркивает Сафин.

Он отмечает, что в вопросах борьбы с заболеваниями "эффективнее и экономически целесообразнее" проверить существующие препараты, прежде чем разрабатывать новые.

"Их производство налажено, фармакологическое воздействие и побочные эффекты известны, а значит, они потенциально безопаснее и эффективнее", - считает ученый.

В УрФУ уточняют, что аспирин оказывает анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное действие. Кроме того, его применяют в качестве препарата для разжижения крови.

"Не рекомендуется принимать препарат без предварительной консультации с лечащим врачом. Прием лекарств без консультации специалиста может привести к лекарственной непереносимости или интоксикации", - подчеркивают в вузе.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>

Ученые ЮУГМУ предполагают, что CОVID-19 исчерпывает свой потенциал

Челябинск. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Штамм CОVID-19, получивший название "омикрон", может стать последней мутацией, а пандемия пойдет на убыль, заявила завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) Людмила Ратникова в интервью "Интерфаксу"."Недавно выявленный штамм "омикрон", вероятно, может стать последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать", - сказала Ратникова.

По ее мнению, вирус в итоге исчерпает свой потенциал и превратится в обычный "сезонный". "Заболевание будет протекать с симптомами "простуды", как и другие ОРВИ. (...) Вирус уже не будет массово вызывать тяжелые формы заболевания, мы будем с ним справляться", - считает ученый-инфекционист.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Бронзолитейное производство IX века до н.э. нашли в Новосибирской области

Новосибирск. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) обнаружили бронзолитейное производство на периферии памятника "Тартас-1" (Новосибирская область), относящегося к IX веку до нашей эры."Артефакты, обнаруженные здесь, позволили предположить, что перед нами культовый комплекс, связанный не только с погребальной обрядностью древнего человека, но и с бронзолитейным производством", - сообщила старший научный сотрудник ИАЭТ Наталья Ефремова в ролике на youtube-канале "Новая археология".

"Производственный участок" обнаружен на юго-западной периферии памятника, о наличии литейного производства свидетельствует наличие ям со следами огня (прокалом) и застывшими следами бронзового расплава.

Также обнаружены следы каркасно-столбовых сооружений и жертвенные ямы, кости человека, животных, фрагменты керамики и намеренно испорченные (изогнутые) бронзовые наконечники копий.

"Это позволяет говорить о том, что важность этого комплекса была настолько велика, что древние жители могли себе позволить принести такую особую жертву как человек", - отметила Ефремова.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Компактный ПЦР-анализатор, который за 30 минут даст результат на COVID-19, разработали российские ученые

Ханты-Мансийск. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Российские ученые разработали компактный ПЦР-анализатор, который можно будет использовать для тестирования людей на COVID-19 в школах, поликлиниках, ресторанах, сообщил заместитель гендиректора по научно-производственной деятельности ФГБУ "Центр стратегического планирования" ФМБА России Герман Шипулин.На прошедшем в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) I Международном форуме геномных и биомедицинских технологий "От рождения до активного долголетия" ученый рассказал, что концентрация "дельта"-штамма в слюне инфицированного человека выше "уханьского" в тысячу раз, поэтому он так легко передается и вызывает тяжелое течение.

"Это "хорошая" новость для тех, кто занимается молекулярной диагностикой, но плохая новость для врачей и пациентов. Для нас хорошая, потому что мы можем "загрубить" наши тесты, (...) это позволяет нам думать о том, что можно разработать тесты для тестирования на дому, на рабочем месте, в полевых условиях", - сказал Шипулин.

Он представил компактный прибор весом 5-7 кг - прототип ПЦР-анализатора.

"Два прибора было нами сделано. Первое тестирование было. Прибор полностью закрытый, вставляется в картридж зонд, ломается и нажимается на кнопку, и через 30 минут мы получаем результат. Такой прибор в России нами впервые создан", - отметил ученый.

По его словам, такие приборы можно ставить дома, в школах, поликлиниках, ресторанах, офисах, на фабриках.

"Для дома это, конечно, дорого будет. В школе, наверно, возможно, в офисах тоже возможно, в ресторанах, спортклубах", - констатировал Шипулин.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Сибирские ученые улучшили технологию получения биоэтилена из овсяной шелухи

Новосибирск. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Института проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ, Бийск) и Института катализа имени Г.К.Борескова (Новосибирск) усовершенствовали процесс получения этилового спирта и этилена из овсяной шелухи, говорится в сообщении ИПХЭТ.В работе впервые изучено влияние предварительной обработки сырья разбавленными растворами азотной кислоты или гидроксида натрия на эффективность и устойчивость процесса биопереработки шелухи овса в этилен через биоэтанол.

"Показано, что по технологии с предобработкой раствором азотной кислоты можно получить на 15% больший выход биоэтанола, в 13 раз больше со-продуктов (удобрение) и в 1,6 раза меньше отходов, что делает технологию более экологичной", - говорится в сообщении.

В настоящее время основным методом получения этилена является переработка дистиллятов нефти или природного газа.

При переработке шелухи в ИПХЭТ сначала получают этиловый спирт, который затем уже в Институте катализа в присутствии катализатора превращают в биоэтилен при температурах около 400 градусов по Цельсию.

Заключительный этап - каталитический процесс получения биоэтилена - проводится в трубчатом реакторе: катализатор размещен внутри трубок, а в межтрубном пространстве циркулирует теплоноситель, что обеспечивает подвод тепла для осуществления реакций.

В РФ ежегодно производится около 3,5 млн тонн этилена, который является сырьем для изготовления ряда веществ и материалов - полиэтилена и пластмассы, резины и уксусной кислоты, антифриза и автомобильных покрышек.

Тем временем значительная доля овса выращивается в Сибири, и здесь же остается очень много овсяной шелухи, которая концентрируется на элеваторах и становится причиной экологических проблем на предприятиях, поскольку сжигать ее в печах неэффективно: зола плавится и застывает в виде плотной субстанции, напоминающей негорючую пластмассу.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>

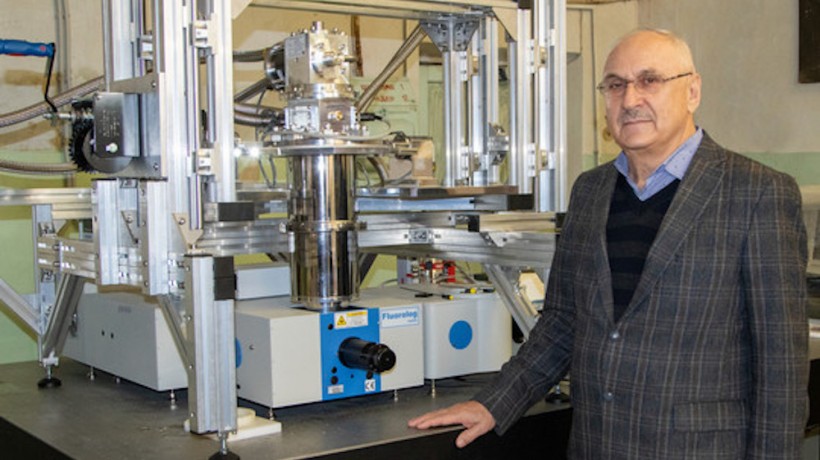

Уральские ученые изобрели новый спектрометр, который поможет совершить прорывные открытия в медицине и энергетике

Екатеринбург. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали комплекс, который позволит изменить технологии в медицине, энергетике и IT-секторе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза."Ученым удалось разработать, собрать и запустить уникальный комплекс пикосекундной криогенной кинетики. Эта установка сможет на более высоком уровне изучать электронно-оптические характеристики, а также фундаментальные кинетические закономерности низкоразмерных фотонных материалов, которые в будущем радикально изменят подходы к созданию компьютерных чипов, солнечных батарей и медицинских технологий", - отметил сотрудник пресс-службы.

Стоимость комплекса оценивается в несколько десятков миллионов рублей, разрабатывали его сотрудники научно-исследовательской лаборатории "Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники".

Состоит спектрометр из трех ключевых элементов: системы лазеров и ламп для перевода материалов в метастабильное, возбужденное состояние, криогенной капсулы, где размещается материал для исследования, и высокочувствительного детектора для изучения релаксационных процессов.

Комплекс ориентирован на исследования свойств новых наноструктур, композитных материалов и тонких пленок, которые представляют интерес для фотоники, оптоэлектроники и лазерной техники.

"Зачастую нам для того, чтобы заниматься прогрессивными исследованиями в области фотоники, приходилось вклиниваться в очереди на синхротроны, посещать современные европейские центры по изучению материалов и как-то с ними договариваться о сотрудничестве в вопросах измерения. Сейчас мы сформировали мощную и, самое главное, актуальную приборную базу для спектрального анализа современных материалов", - процитировали в пресс-службе руководителя научно-исследовательской лаборатории, профессора Анатолия Зацепина.

По его словам, разработанный комплекс - уникальная установка, она позволяет работать при температуре от 4 и до 500 Кельвин ( от минус 269,15 до плюс 226,85 Цельсия) и использовать монохроматическое, когерентное и лазерное излучение.

УрФУ - один из ведущих вузов России со столетней историей. Расположен в Екатеринбурге - столице Всемирных летних студенческих игр 2023 года. В Год науки и технологий стал одним из лидеров программы "Приоритет-2030". Вуз выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Научно-исследовательская лаборатория "Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники" открылась в физико-технологическом институте УрФУ в 2014 году.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Препарат из лишайников и березовой коры ускоряет реабилитацию после COVID-19 в 2-3 раза

Новосибирск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Разработанный в Якутии препарат "Бетукладин" из коры березы и лишайника, зарегистрированный Роспотребнадзором в качестве биодобавки, успешно справляется с последствиями COVID-19, сообщил замдиректора Института биологических проблем криолитозоны Борис Кершенгольц на общем собрании Сибирского отделения РАН в четверг."На этапе профилактики заболеваемость удалось снизить более чем в 4 раза - с 13,1% в группе не принимающих "Бетукладин" до 2,8% в группе принимающих (...) Длительность периода реабилитации уменьшилась в 2,4-3,2 раза в зависимости от степени поражения легких", - сказал он.

Кершенгольц отметил, что в 2022 году планируется запустить промышленное производство препарата с планируемым объемом более 5 млн доз в год с 2023 года.

По словам ученого, постковидные осложнения, в том числе отложенные, развиваются примерно у 40% переболевших, поскольку вирус в острый период болезни запускает целый ряд патологических процессов в иммунной системе и системе свертывания крови.

Препарат был создан в 2017-2018 годах и первоначально предназначался для лечения туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью, гепатита "В+D".

В состав "Бетукладина" входят бетулин, получаемый из коры березы, кислоты и олигосахариды из лишайника рода Cladonia. По информации разработчика, бетулин нормализует действие цитокиновой системы, активирует фагоцитоз. Вещества, получаемые из лишайников, обладают детоксикационной активностью, антикоагуляционным действием, способствуют усвоению бетулина.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Примерно 10% перелетных птиц являются носителями гриппа, в том числе высокопатогенного

Новосибирск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Миграции животных, в первую очередь, птиц, остаются серьезным источником новых патогенов, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов."Высокопатогенные вирусы гриппа, это доказано, вызывали смертность и у людей. Наиболее опасным был H5N1, у него летальность для людей составляла до 60%. Он продолжает циркулировать среди диких и домашних птиц и представляет собой опасность", - сказал ученый на общем собрании Сибирского отделения РАН в четверг.

Всего теоретически возможно 198 вариантов вируса гриппа, переносчиками которого являются птицы, выявлено из них только 80, отметил он.

"В среднем каждая десятая дикая (перелетная - ИФ) птица носит тот или иной вирус гриппа, это высокий процент", - добавил Шестопалов.

"Гусеобразные и ржанкообразные (кулики) являются основным природным резервуаром вируса гриппа", - напомнил он.

По словам ученого, за время, прошедшее с 2005 года, когда произошла вспышка высокопатогенного гриппа птиц H5N1, птицы выработали резистентность к этому варианту гриппа и стали, фактически, "летающими биолабораториями", вырабатывающими новые штаммы.

При этом через южную Сибирь проходит шесть из восьми мировых миграционных потоков птиц, гнездящиеся здесь птицы долетают до Кейптауна.

В результате ежегодно в мире птичий грипп приводит к гибели до 100 млн голов домашней птицы, сообщил Шестопалов.

Он также отметил, что на территории РФ обитает около 50 видов летучих мышей, в основном, в южных регионах, однако данные о миграции рукокрылых в России достаточно скудны и касаются европейской части страны.

"Есть данные, что летучие мыши могут летать на расстояния до 1 тыс. км, по миграциям в Сибири данных практически нет. Есть данные, что мыши, пойманные в Монголии, были окольцованы в Германии. По Дальнему Востоку данные отсутствуют", - сказал ученый.

По его словам, ранее специалисты ФИЦ ФТМ исследовали около 1,5 тыс. образцов биоматериалов летучих мышей в Сибири и на Дальнем востоке и проверили их на SARS-CoV-2.

"Мы не обнаружили ни у одной из этих мышей коронавируса, хотя это не исключает их наличия, потому что выборка небольшая", - отметил Шестопалов.

При этом он добавил, что потенциальную опасность представляют и миграции морских млекопитающих - ластоногих и китообразных.

"Их роль в возникновении и распространении новых инфекций практически не изучена, хотя описаны случаи заражения людей в контактах с дельфинами, с тюленями в дельфинариях и океанариумах. Эти животные являются природным резервуаром огромного количества вирусов, которые являются потенциально опасными для людей: это (вирусы - ИФ) оспы, это коронавирусы, грипп, герпес и другие", - сказал Шестопалов.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

Разработанный в Новосибирске препарат для лечения рака молочной железы получил разрешение на клинические испытания

Новосибирск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования первого в России препарата для лечения рака на основе генно-модифицированного онколитического вируса, сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск).Кроме ИХБФМ, в его разработке участвовал ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар".

"Клинические испытания будут проходить в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В ходе клинических испытаний планируется оценить безопасность, переносимость и фармакокинетику лекарственного препарата у пациенток с рецидивирующим и/или рефрактерным метастатическим раком молочной железы.

Препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, сконструированное на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины.

"Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса", - говорится в сообщении.

Доклинические испытания показали, что штамм VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и в комбинации с любыми другими методами лечения.

Отмечается, что онколитические вирусы - стремительно развивающийся класс терапевтических агентов для борьбы со злокачественными новообразованиями, развитие генной инженерии позволило создать рекомбинантные вирусы, способные не только более избирательно уничтожать раковые клетки, но и стимулировать собственный противоопухолевый иммунитет.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Ученые СПбГУ будут выявлять постковидный синдром с помощью искусственного интеллекта

Санкт-Петербург. 1 декабря. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Университета Катара проведут масштабное международное исследование осложнений после COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом и постковидным синдромом, сообщает пресс-служба СПбГУ в среду.Исследователи намерены выявить особенности неврологических осложнений постковидного синдрома и роль сахарного диабета как сопутствующего заболевания, разработать рекомендации по ранней диагностике нарушений работы вегетативной нервной системы и нейроиммунных осложнений. Результаты исследования планируется получить уже к концу 2021 года.

По мнению ученых, важную роль в течении постковидного синдрома может играть нейропатия малых нервных волокон в коже, слизистых и внутренних органах. Они подозревают, что это поражение периферических нервов возникает в результате воздействия собственной иммунной системы человека и является причиной неврологических и соматических симптомов - тахикардии, нарушения памяти, слабости, утомляемости, болевых ощущений.

Обычно для диагностики нейропатии нужно провести биопсию участка кожи, но сделать дважды биопсию одного и того же участка невозможно, к тому же это дорогая, длительная и небезопасная процедура.

В качестве альтернативы ученые СПбГУ и Катарского университета предлагают конфокальную микроскопию роговицы - безболезненный, неинвазивный метод, не имеющий вышеозначенных недостатков биопсии. Результаты микроскопии можно много раз сравнивать, исследуя один и тот же участок, они могут быть интерпретированы автоматически, в том числе с помощью программ искусственного интеллекта.

Предполагается, что по завершении проекта российские врачи впервые получат доступ к программам на основании искусственного интеллекта, анализирующим результаты конфокальной микроскопии роговицы для выявления нейропатии. Это поможет ускорить диагностику постковидного синдрома и улучшить качество жизни пациентов.

В проекте участвуют сотрудники лаборатории мозаики аутоиммунитета и медицинского факультета СПбГУ, врачи клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова, специалисты Катарского университета и катарского подразделения колледжа Weill Cornell.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Ученые из ИАиЭ настроили газоанализатор на выявление коронавируса по выдоху

Новосибирск. 1 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ, Новосибирск) разработали алгоритм, определяющий различные заболевания, в том числе COVID-19, по результатам спектрального анализа выдоха человека с высокой точностью, сообщил журналистам научный сотрудник ИАиЭ Александр Кугельских."Это газоанализатор, который позволяет по выдоху человека определять заболевания дыхательной системы, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. Пока мы его настраивали на диагностику диабета и диагностику ковида", - сказал он.

Также проводились эксперименты с определением пневмонии, фиброза, рака, астмы на ранней стадии, отметил Кугельских. По его словам, результаты в целом положительные.

"Ковид мы определяем с вероятностью 90-95% в зависимости от штамма. (...) Результат выдается практически моментально. Единственное, между выдохами, между людьми должно проходить минуты две-три, чтобы выдох предыдущего человека не загрязнял пробу", - рассказал ученый.

Аппарат уже опробован в аэропорту, некоторых торговых центрах. В конце января будущего года 15 таких аппаратов установят в 15 клиниках Москвы, после чего будет подана заявка в Росздравнадзор на регистрацию медицинского изделия.

Кугельских сообщил, что в аппарате используется оптическая эмиссионная спектроскопия, однако для диагностики используется нейронная сеть, а не классический спектральный анализ - спектр выдоха человека искусственный интеллект сравнивает с профилем выдоха больного человека, чей диагноз был подтвержден клинически.

В базе данных нейронной сети - несколько сотен таких профилей, отметил ученый.

"По ковиду биомаркеры до конца еще не изучены, есть публикации, где коллеги из Шотландии определили четыре биомаркера газовых, пятый они не смогли идентифицировать", - сказал Кугельских. "Я могу сказать совершенно ответственно, что биомаркеров ковида больше, чем пять", - добавил он.

Ранее в некоторых странах (например, во Франции, Финляндии, Италии, Австрии) начали тренировать служебных собак на определение коронавируса. Дрессировка основана на том, что у людей с COVID-19 - особый запах, который собаки с хорошим нюхом способны уловить. Задача кинолога - добиться того, чтобы собака реагировала именно на этот запах и четко предупреждала об обнаружении потенциального заболевшего. В итальянской компании Italpol сообщали, что на то, чтобы научить собаку по запаху определять людей, которые могли заразиться COVID-19, уходит шесть-восемь недель.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

Российские ученые создадут систему изменения углеродного цикла в Арктике

Томск. 1 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Совет консорциума "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни", в который входят российские вузы и НИИ, сформировал дорожную карту на 10 лет и совместный план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ), выступившего инициатором создания консорциума."Основной целью работы консорциума является оценка и прогноз углеродного цикла в арктической системе "суша - шельф" с последующим предложением результатов для уточнения моделирования климата и последствий потепления. Для решения задач консорциума рассматривается создание интегрированной системы измерений в Арктической системе", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что развитие одного из направлений деятельности консорциума "Карбоновый полигон" предполагает не просто создание широкой и современной системы мониторинга цикла углерода как основной составляющей парниковых газов, но и разработку биологических и химических методов для повышения секвестрации карбона, создание сертификационного центра, центра AI в исследованиях и оптимизации углеродного следа, создание сети карбоновых ферм.

Ботанический сад ТГУ уже ведет для карбоновых ферм подбор растений с повышенной способностью поглощения углерода.

В рамках направления "Лес" участники консорциума будут изучать изменения биоразнообразия и трансформации тундровых, болотных и лесных экосистем Сибири и российской части Арктики в условиях глобального изменения климата, а также установят причины повышения эмиссии углекислого газа над сибирскими лесами.

В частности, исследователи намерены выяснить влияние тундровых, лесных и болотных пожаров на потоки углерода. Наряду с этим будет изучаться такой феномен, как смещение природных зон и поясов, распространение лесов в тундре, изменение биоразнообразия и многое другое.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, исследования в области глобальных изменений Земли поддержаны программой "Приоритет 2030". "Сегодня мы вместе формируем собственную программу действий, которая может стать лидерской в нашей стране", - сказал Галажинский.

В состав консорциума "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни"", кроме ТГУ, входят Институт мерзлотоведения СО РАН, Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева Дальневосточное отделение РАН, Якутский научный центр СО РАН, Институт оптики атмосферы СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН и другие научные центры России.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Центр новых детекторных технологий регистрации нейтрино появится в КБР для исследований в астрофизике и космологи

Нальчик. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ) им.Х.М.Бербекова откроет центр новых детекторных технологий регистрации нейтрино - лабораторию, оснащенную современным оборудованием для исследований в астрофизике и космологии, сообщает пресс-служба вуза."Изучение нейтрино дает возможность проводить исследования в астрофизике и космологии с целью более глубокого понимания процессов взаимодействия систем планетарного и галактического масштаба, эффективно решать вопросы, связанные в том числе с экологией, климатом, изменением ситуации в природе, загрязнением окружающей среды", - приводит пресс-служба слова и.о. ректора КБГУ Юрия Альтудова.

Он пояснил, что лаборатория создается в рамках сотрудничества вуза с Баксанской нейтринной обсерваторией (БНО) Института ядерных исследований РАН.

Альтудов подчеркнул, что КБГУ заинтересован в подготовке профильных кадров совместно с сотрудниками обсерватории и в участии в новых совместных разработках.

Вуз планирует вести обучение аспирантов по этому профилю с перспективой трудоустройства в БНО.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>

Ученые уточнили, когда в истории Земли произошли первые выбросы легких изотопов углерода

Новосибирск. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые из Китая, Великобритании, США и России предложили новые радиоизотопные датировки для последовательности эдиакарских (635-539 миллионов лет назад) отложений Южного Китая и Белого моря, сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ).С российской стороны в проекте участвует заведующий лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ Дмитрий Гражданкин. По его словам, новые датировки позволят ученым с большей точностью разделить эдиакарский период на отделы и ярусы.

Отмечается, что исследователи установили, когда именно в истории Земли происходили выбросы легких изотопов углерода.

"Первое такое событие произошло около 587 млн лет назад, а наиболее крупное, называемое Шурамским, - в интервале от 575 до 565 млн лет назад. Еще один, менее масштабный выброс, случился около 550 млн лет назад. Эти события значительно повлияли на эволюцию жизни на планете", - говорится в сообщении.

Кроме того, новые датировки позволили определить временной интервал, в котором существовал беломорский фаунистический комплекс: он начался ранее 557 млн лет и закончился позднее 553 млн лет. Это знание поможет ученым понять эволюцию живых организмов в позднем эдиакарии.

Также исследователям удалось установить возраст ископаемой фауны эдиакарского периода в Южном Китае.

Представители эдиакарской (вендской) биоты повсеместно заселили планету около 580 млн лет назад и исчезли 540 млн лет назад. Это были организмы разного размера - от 1 см и до 1,5 м, при этом они не являлись ни растениями, ни животными. Некоторые из них состояли из отсеков, камер, как надувные матрасы, которые имели самую разную форму. При этом наличие мышц, кишечника, рта, движения на отпечатках не проявляется. Обитали вендобионты на мелководье, а питательной средой для них были сообщества бактерий.

По одной из гипотез, к массовому вымиранию вендобионтов привело появление первых животных 550 млн лет назад.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>

Самарские ученые создадут плазменную "кольчугу" для повышения надежности ракетных и авиационных двигателей

Самара. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Самарские ученые разработают и испытают технологию производства инновационного теплозащитного плазменного покрытия для защиты конструктивных элементов ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур, сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета им.С.П.Королёва."Применение подобного термобарьерного покрытия позволит значительно увеличить ресурс и надежность работы ракетных и авиационных двигателей, газоперекачивающих и энергогенерирующих установок", - приводятся в сообщении слова автора проекта Михаила Гиорбелидзе.

"Согласно расчетам, внедрение разрабатываемой технологии должно, как минимум, в два-три раза продлить ресурс важнейших конструктивных элементов горячего тракта двигателей, снизив тем самым необходимость в ремонте и замене дорогостоящих деталей", - отметил он.

Жаропрочное покрытие, способное долгое время выдерживать температуры порядка 1500 С, защитит от разрушения внутренние поверхности сопел и камер сгорания, лопатки турбин и другие элементы двигателей и энергоустановок. Покрытие наносится путем плазменного напыления.

"Уникальность предлагаемого самарскими учеными термобарьерного покрытия заключается в его структуре: его можно сравнить со средневековым доспехом - кольчугой, состоящей из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек, которые располагаются и скрепляются друг с другом в особом упорядоченном порядке", - говорится в сообщении.

"Толщина одной такой "чешуйки" - 10-20 мкм, а толщина всей "кольчуги" в целом - всего менее полумиллиметра. За счет разрабатываемой технологии внутри отдельных "чешуек" удается сформировать наноструктурный слой материала, что позволяет повысить эксплуатационные свойства "доспеха", - отмечает пресс-служба.

Использование более эффективных термобарьерных покрытий дает возможность конструкторам при разработке двигателей повышать рабочую температуру газа перед турбиной и тем самым увеличивать возможную мощность силовой установки.

В рамках рассчитанного на два года проекта ученым предстоит первоначально разработать математическую модель высокоскоростного превращения расплавленных частиц материала в "чешуйки" покрытия с учетом разделения напыляемых частиц по размерам, скоростям и температурам для получения более однородной упорядоченной структуры. По итогам разработки технологии будут изготовлены опытные образцы покрытия для проведения испытаний.

Данный проект стал победителем конкурса программы "Умник".

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Аспирантка НГТУ разработала устройство, отапливающее дома за счет энергии Солнца даже зимой

Новосибирск. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Аспирантка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), основательница проекта "Наше солнце" Валентина Хорева разработала солнечный коллектор для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью солнечной энергии, сообщает университет.Коллектор может на 100% заменить газовое или печное оборудование при достаточной площади теплоприемника: для отопления дома в 100 м площадь коллектора должна составлять 2-8 кв. м, в зависимости от количества жильцов.

Солнечный коллектор - это устройство, которое нагревает воду и дает отопление за счет Солнца, на крыше или стене устанавливается теплоприемник. На него падают солнечные лучи, через коллектор проходит либо вода, либо теплоноситель, которые греют бак с водой.

Теплоноситель нагревается до 90 градусов, летом этот процесс проходит быстрее, зимой ту же температуру можно получить за более длительное время, либо скорость нагрева достигается большей площадью покрытия.

"Это не основной источник тепла, а ресурсосберегающий. Например, если у вас частный дом, то зимой отапливать его очень дорого. Если хочется сэкономить, то можно поставить коллектор. Это зеленые технологии, которые исключают выброс СО2", - отмечает Хорева.

В коллекторе нагревается специальная пластина с теплоносителем (антифризом). С внешней стороны теплоприемник закрыт закаленным стеклом. Пластина не контактирует непосредственно с атмосферой. Теплопотери значительно снижаются.

"Солнце дает на 1 кв.м до 1 кВт тепловой энергии. Максимально уменьшив теплопотери, коллектор позволяет греть теплоноситель при отрицательных температурах. К тому же бочка в жаркий день нагреется максимум до 40 градусов, зимой при любом солнце в ней будет лед. Коллектор греет теплоноситель вплоть до температуры кипения при наличии солнца", - приводятся в сообщении слова Хоревой.

Она добавила, что разрабатываемый в НГТУ солнечный коллектор будет значительно дешевле зарубежных аналогов, но при этом не менее эффективный и ремонтопригодный.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Ученые УрФУ ищут метеориты в Антарктиде

Екатеринбург. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) приступил к работе в Антарктиде, сообщает пресс-служба вуза."Утром 15 ноября участники поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ начали работу в районе горного массива Вольтат, где ранее установили лагерь", - говорится в сообщении.

По словам руководителя отряда, научного сотрудника УрФУ Александра Пастуховича, отряду предстоит найти зону накопления и начать поиски фрагментов метеоритов.

Автономный лагерь группа установили вблизи участков "голубого льда".

"Погода на материке хорошая, сравнима с теплым весенним днем. Искать фрагменты метеоритов будем визуально. Оптимальные участки для этого были определены ранее по спутниковым снимкам", - приводит пресс-служба вуза слова участника отряда Руслана Колунина.

Как сообщалось, ученые УрФУ на прошлой неделе отправились в Антарктиду в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Их задача - вернуться с образцами метеоритного вещества и космической пыли.

Половину отряда составляют участники предыдущей антарктической метеоритной экспедиции (2015-2016 гг.), ставшей первой в современной российской истории, организованной УрФУ.

Пастухович уточнял, что уникальные условия Антарктиды с ее стабильными температурами и отсутствием "разрушительного" воздействия влаги позволяют метеоритам продолжительное время храниться в первоначальном виде. Кроме того, исследователи будут отбирать образцы "голубого льда" в научных интересах лаборатории криоастробиологии Петербургского института ядерной физики.

Сотрудники Российской антарктической экспедиции ведут мониторинг изменений природной среды на пяти круглогодичных станциях. В летний период работы также ведутся еще на пяти сезонных полевых базах. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - госоператор для организации и осуществления деятельности в Антарктике в интересах России.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>Безопасный контраст для рентгена внутренних органов создали на Урале

Екатеринбург. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) совместно с сотрудниками Института химии твердого тела УрО РАН создали новые гелевые рентгеноконтрастные агенты (РКА), безопасные для пациентов и позволяющие более точно определить патологии различных органов, сообщает пресс-служба вуза."(Агенты - ИФ) на основе неорганических соединений, не растворяются в воде (танталаты), безопасны для пациентов и не вызывают побочных эффектов", - говорится в сообщении.

Результаты опытов и описание агентов представлены в монографии Challenges and Advances in Chemical Science.

По словам профессора кафедры физической и коллоидной химии УрФУ, главного научного сотрудника лаборатории оксидных систем института химии твердого тела УрО РАН Михаила Зуева, танталаты нетоксичны по отношению к организму животных и не вызывают побочных эффектов,.

"Они обладают ярко выраженной способностью поглощать рентгеновские лучи и обеспечивают адекватные рентгеновские изображения при контрастных исследованиях полых органов. Агенты быстро выводятся из желудочно-кишечного тракта, не вызывая дискомфорт. В отличие от йодсодержащего урографина они не оказывают ни местного раздражающего действия на слизистую оболочку желчного пузыря, ни спастического действия на гладкие мускулы желчных путей", - подчеркнул эксперт.

В рамках доклинических исследований ученые провели контрастирование различных полых органов лабораторных животных, в том числе при диагностике желчного пузыря, внутриполостных образований в протоках и желчном пузыре, при исследовании желудка, мочевого пузыря.

"В результате установили, что новые рентгеноконтрастные вещества безопасны", - говорится в сообщении вуза.

В настоящее время в медицине применяются рентгеноконтрастные вещества, которые не являются абсолютно безопасными и вызывают разные последствия.

"У многих пациентов, которым необходимо рентгенологическое исследование желчевыводящих путей, возникают такие побочные эффекты, как механическая желтуха, всасывание компонентов желчи в кровоток", - пояснил Зуев.

По его словам, йодсодержащие вещества оказывают местное раздражающее и цитотоксическое действие на слизистые оболочки желчевыводящих путей, что в свою очередь приводит к увеличению "токсической нагрузки" на почки.

Танталат же является одним из редкоземельных элементов, наиболее эффективных с точки зрения рентгеноконтрастных свойств, отмечается в сообщении.

Читайте "Интерфакс-Образование" в "Facebook", "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен" и "Twitter"

]]>